La Cina avverte che una guerra commerciale porterebbe al disastro; l’Europa si indigna, dicendo che, in quanto “stretto partner degli Usa sulla sicurezza e il commercio”, dovrebbe essere esentata dai dazi annunciati dal presidente Trump su acciaio e alluminio, avvia dei negoziati ma non giunge ancora a un accordo. Il governo australiano rivendica invece il successo di essere riuscito a convincere l’inquilino della Casa Bianca a esentare Canberra dalle misure protezionistiche. La conferma della ‘vittoria’ è arrivata nel fine settimana: “Ho parlato con il primo ministro dell’Australia Malcolm Turnbull – ha scritto Trump su Twitter – che si è impegnato ad assicurare rapporti militari e commerciali equi [tra le nostre due nazioni]. Stiamo lavorando molto velocemente a un accordo di sicurezza in modo da non dover imporre dazi sull’acciaio e l’alluminio al nostro alleato, la grande nazione australiana!”.

Il tweet ha immediatamente suscitato una serie di punti interrogativi su quale fosse questo “accordo di sicurezza”: cosa vogliono gli Stati Uniti in cambio dell’esenzione dai dazi? L’ipotesi che si è fatta subito largo è stata quella di un impegno australiano nelle esercitazioni navali nel Mar cinese meridionale in chiave anti-Pechino. Impegno che metterebbe l’Australia in una posizione davvero scomoda con l’altro suo grande partner commerciale. Ma la Coalizione si è affrettata ad assicurare che la decisione del presidente Usa non è un ‘do ut des’. Sia Turnbull sia il ministro del Commercio Steve Ciobo hanno smentito che l’Australia debba dare agli Usa qualcosa in cambio, o che ora abbia anche solo un obbligo morale nei confronti di Washington. “Accordo di sicurezza”, hanno assicurato entrambi, si riferisce semplicemente alle pratiche burocratiche che seguiranno l’annuncio dell’esenzione dai dazi, del 25% sull’acciaio e del 10% sull’alluminio. “Questo è un grande risultato per l’Australia – ha insistito Ciobo intervistato ieri dalla Abc – che continua ad assicurarci un’ottima posizione per potenziare le esportazioni, il commercio, gli investimenti, esattamente ciò che rende forte la nostra economia e crea posti di lavoro nel nostro Paese”.

Il portavoce laburista alle Finanze, Jim Chalmers, è rimasto cauto circa le aspettative del presidente Usa nei confronti dell’Australia, dicendosi comunque ottimista. Con il mercato statunitense di più difficile accesso, ha aggiunto tuttavia Chalmers, l’Australia dovrà ora stare attenta che i Paesi colpiti dai dazi Usa non indirizzino il loro acciaio e alluminio a basso prezzo verso il mercato australiano, danneggiando la produzione locale.

Ma, nonostante tutte le comprensibili reazioni a caldo, è ancora presto per farsi prendere dal ‘panico’. Probabilmente molti Paesi riusciranno a negoziare accordi con Washington e il tutto potrebbe addirittura risolversi con un passo indietro (in sordina) della stessa amministrazione Trump. Infatti, al di là dei proclami a favore del ‘Made in Usa’, che innegabilmente hanno una certa presa sull’elettorato, come fa notare l’analista economico del Guardian Greg Jericho, i dazi, oltre a danneggiare i Paesi a cui vengono imposti, danneggiano gli stessi Stati Uniti.

Le tariffe doganali sono pensate per mettere le industrie locali in una situazione di vantaggio (o almeno di parità) rispetto alla concorrenza internazionale, in particolare quei Paesi che, grazie a un costo più basso della manodopera, possono mantenere più bassi i prezzi dei prodotti finiti da esportare. Ma, se questa è una buona notizia per le industrie e (si spera) i lavoratori del settore, non lo è per i consumatori che si ritrovano a pagare di più.

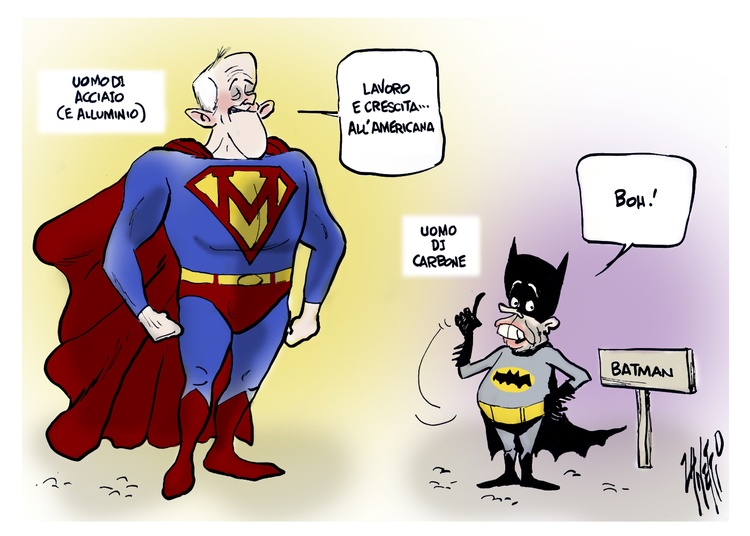

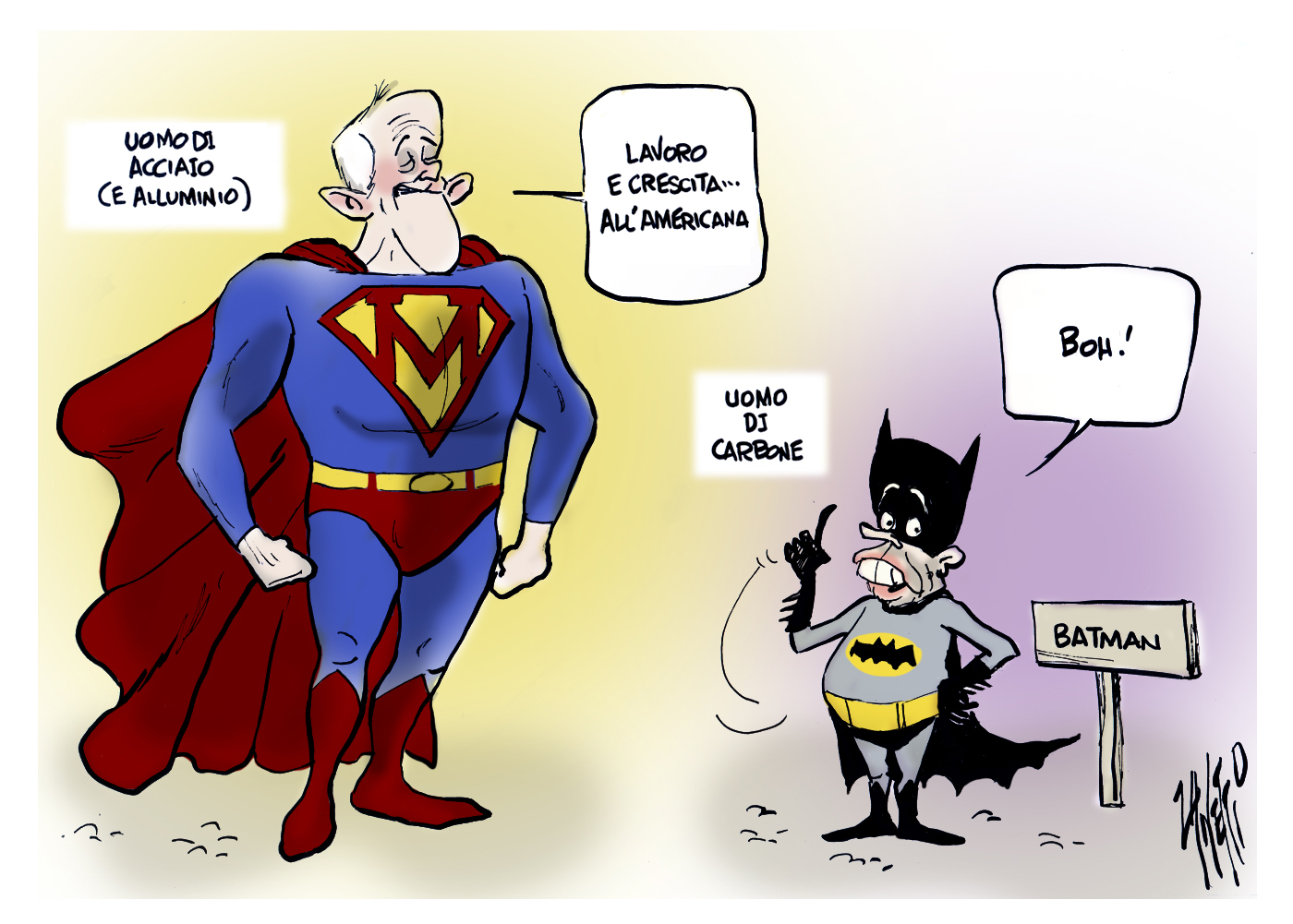

Infatti, se i dazi sull’acciaio e l’alluminio aiuteranno a creare dei posti di lavoro in quei settori, essi aumenteranno anche i prezzi di tutto ciò che utilizza acciaio e alluminio, dalle verdure in scatola alle automobili, il che significherà perdite di posti di lavoro in questi altri settori. Uno studio citato dal Guardian suggerisce addirittura che per ogni impiego creato nell’industria dell’acciaio e dell’alluminio, cinque impieghi verranno persi in altri ambiti.

Questo non significa che il libero scambio sia un sistema perfetto (tenendo in considerazione anche che quello messo in campo è difficilmente il sistema ‘puro’ che si impara sui manuali di economia) ma i trascorsi americani in materia di tariffe doganali dovrebbero insegnare qualcosa.

Nel 2002, l’amministrazione Bush aveva annunciato dazi sull’acciaio simili a quelli proposti da Trump, una mossa che all’epoca fu letta come un tentativo di riconquistare l’elettorato della ‘Rust Belt’. Secondo un’analisi sottoposta al tycoon dai suoi consiglieri economici, i dazi del 2002 portarono però a perdite di posti di lavoro, con meno vantaggi per l’industria siderurgica che svantaggi in altri settori. Ma, stando a quanto riportato dal Washington Post, Trump, dopo aver esaminato l’analisi, si è ‘ricordato’ di non aver mai creduto agli economisti e ai loro dati e ha incluso la promessa nella sua campagna elettorale, incontrando ovviamente il favore di una fetta di elettorato.

Andando un po’ più indietro, l’ultimo vero esperimento protezionista americano, con la legge sui dazi Smoot-Hawley del 1930, viene ricordato come un disastro che, secondo alcuni, aggravò la Grande depressione. La legge nacque come risposta politica in favore della lobby del settore agricolo che, negli anni ’20, si era ritrovato fortemente indebitato dopo un periodo di speculazione terriera e di espansione incontrollata in seguito alla crescita della domanda di prodotti americani alla fine della prima guerra mondiale, seguita da un inaspettato crollo dei prezzi dei prodotti. Allora, il settore agricolo impiegava quasi un quarto della forza lavoro americana e il Congresso non aveva potuto ignorarlo. Le importazioni straniere a basso prezzo e il loro peso sul mercato interno diventarono un tema caldo nelle elezioni del 1928 che portarono il repubblicano Hoover alla Casa Bianca con la promessa di stabilire dazi a protezione dell’agricoltura. Fu lui a firmare la legge Smoot-Hawley, definita da Henry Ford “un’idiozia economica”. Ma coloro che erano contro i dazi venivano additati come “internazionalisti” pronti a “tradire gli interessi dell’America”.

Mentre ci sono sicuramente molti altri fattori che contribuirono alla Grande depressione, quel che è certo è che la legge scatenò reazioni a catena da altri Paesi, con il Canada e diversi Paesi europei che promulgarono a loro volta misure protezionistiche.

Oggi, il pericolo per l’Australia – scrive Jericho - potrebbe essere proprio questo: non tanto i dazi statunitensi, ma una ritorsione da parte di Europa e Cina. L’ultima cosa di cui una piccola economia basata sul libero scambio come quella australiana ha bisogno – aggiunge - sono economie molto più grandi che decidono di chiudersi in loro stesse come se fosse ancora il 1930.