La tempesta non si placa, anzi si intensifica tanto che scende in campo anche la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen a chiedere spiegazioni su quello che è successo e perché. Una domanda rivolta in tre direzioni (Canberra-Washington-Londra) con un comun denominatore: la Francia che, secondo la presidente Ue, “è stata trattata in modo inaccettabile”.

Per cinque anni è stato tutto perfetto, sia a Parigi che nel sobborgo di Keswick ad Adelaide dove il Naval Group aveva stabilito il suo quartier generale in Australia: fino a qualche giorno fa nessuno si aspettava che un contratto senza precedenti fra due Paesi amici, del valore di oltre 90 miliardi di dollari, potesse venir stracciato davanti agli occhi del mondo, praticamente senza alcun preavviso.

Eppure, con un po’ di maggior attenzione, qualcuno a Parigi avrebbe potuto capire che forse qualche problemino poteva anche sorgere, strada facendo, e qualcuno a Canberra poteva sicuramente gestire lo strappo con un po’ di maggior classe e una minima dose di diplomazia.

La realtà è che nel 2015 il mondo era un bel po’ diverso e che la scelta del governo di accordare al colosso navale francese la maxi-commessa per la nuova flotta di sommergibili (12 unità) – a propulsione convenzionale invece che atomica, come di ‘fabbrica’ –, era stata altamente politica (esattamente come quella del 2018 sulle fregate commissionate alla Gran Bretagna lasciando parecchio amaro in bocca all’Italia e ai diretti interessati della Fincantieri). Malcolm Turnbull aveva bisogno di partire con il piede giusto la sua avventura alla Lodge, il nucleare non era [al tempo] un’opzione e la scelta era limitata a Giappone, Germania e Francia per un contratto lungo 50 anni che, nel caso del Naval Group, avrebbe portato migliaia di posti di lavoro soprattutto nell’economicamente depresso South Australia.

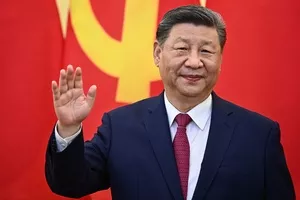

Nel 2016, quando è venuto il momento delle firme, sia l’Australia che la Francia (e gli Stati Uniti), avevano davanti agli occhi un mondo molto più ‘pacifico’ di quello attuale, specie per quello che riguarda la Cina. Canberra aveva appena firmato il più vasto e generoso accordo di libero mercato con Pechino e il presidente Usa, Barack Obama, era più che convinto che Xi Jinping avesse intrapreso la strada della trasparenza, della responsabilità globale, addirittura che stesse muovendo i primi passi verso qualche tipo di democratizzazione del Paese. Niente di più sbagliato.

Cinque anni dopo sia Washington che Canberra stanno vivendo ben altre esperienze e la realtà è profondamente cambiata. E lo sa benissimo anche Parigi, con il suo ruolo e i suoi interessi strategici nell’Indo-Pacifico che, dato lo stile non stile - nel cambiare, più o meno giustamente, idea sui sommergibili -, sfoggiato da Scott Morrison in questo frangente, non ha per niente nascosto il suo disappunto, con il suo ambasciatore Jean-Pierre Thebault che, lasciando il Paese, ha parlato di ‘tradimento’, di ‘crimine’, di ‘pugnalate alle spalle’. Toni decisamente pochi diplomatici, ma date le circostanze nessuno può negare in questo momento ai francesi il diritto di essere infuriati. Passerà, ma non certo a breve e le conseguenze, allargate alla Ue, sono in vetrina già in questi giorni alle Nazioni Unite e saranno doppiate, in novembre, a Glasgow, quando l’Australia si presenterà con tutti i suoi tormenti alla Conferenza Onu sui cambiamenti climatici.

Tormenti che non si attenuano, anzi, dato che proprio mentre infuria la polemica sui sommergibili nucleari e la ‘figuraccia’ con l’Eliseo, ci ha pensato l’ex diplomatico Dave Sharma, a provocare un altro scossone all’interno della Coalizione paragonando la questione climatica a quella dei sottomarini. ‘Giusto cambiare perché i tempi sono cambiati’, ha detto il rappresentante del seggio di Wentworth (Sydney). E gli impegni presi nel 2015 dall’allora primo ministro Tony Abbott non possono rimanere immutati, sei anni dopo, in un mondo completamente diverso anche dal punto di vista ambientale, ha spiegato Sharma.

Quindi, secondo il parlamentare liberale, non solo da abbracciare l’obiettivo sempre più globale delle emissioni zero entro il 2050, ma da accompagnare il cammino con un ambizioso traguardo intermedio di una riduzione del 40-45 per cento entro il 2035, abbandonando i minimi di Parigi del 26-28 per cento di veleni in meno (entro il 2030) rispetto ai valori del 2005. Un’improbabile correzione di rotta, distante solo cinque punti in percentuale, dagli obiettivi derisi del governo e bocciati dagli elettori, di Bill Shorten.

Il tutto mentre i Nazionali, andando decisamente controcorrente sotto tutti i punti di vista, chiedono la costruzione di una nuova centrale di carbone che rimpiazzi quella danneggiata di Callide, nel Queensland centrale.

Morrison quindi, è decisamente orientato a portare avanti, non senza ben note difficoltà interne, l’obiettivo del 2050 ma ha sempre mostrato dubbi e una certa resistenza su traguardi intermedi, preferendo insistere sulla strategia dei risultati pratici di riduzione delle emissioni, via nuove tecnologie, invece di fissare ambizioni e obiettivi, come invece continua a chiedere l’opposizione vista la forte spinta internazionale: la Gran Bretagna punta per tagli ‘intermedi’ del 68 per cento (entro il 2030); la Ue del 55 e gli Usa del 52 per cento.

Il primo ministro ne parlerà al vertice Quad (Quadrilateral Dialogue) alla Casa Bianca con il padrone di casa Joe Biden e i capi di governo di India e Giappone, Narendra Modi e Yoshihide Suga, con i quali avrà anche, ai margini del summit, degli incontri bilaterali. Sul tavolo del vertice, per la prima volta tenuto in persona, oltre per l’appunto alla questione ambientale in previsione dell’appuntamento di Glasgow, i vaccini anti Covid e le garanzie di produzione e approvvigionamento energetico. Un vertice che Morrison ritiene l’appuntamento più importante della sua missione negli Stati Uniti, in quanto riguarda le nazioni di maggior peso nelle strategie politiche della regione dell’Indo-Pacifico in un periodo di grande instabilità e incertezze per il futuro.