BUENOS AIRES – Le sue vittime lo conoscevano come “Mayor Guastavino”, quando operava – negli anni della dittatura tra il 1976 e il 1983 – come agente civile del Servizio di intelligence dell’Esercito argentino.

Con il ritorno della democrazia era diventaot di nuovo Raúl Antonio Guglielminetti, condannato (dal 2010) all’ergastolo nel processo ABO (acronimo che unifica i nomi di tre centri di tortura Atlético, Banco, Olimpo). Lo stesso che vede tra le parti lese anche il regista Marco Bechis, sequestrato e liberato grazie alle amicizie del padre, dirigente Fiat, e che racconterà l’orrore dei luoghi di detenzione clandestina nel film Garage Olimpo.

A settembre 2025 aveva ottenuto gli arresti domiciliari per motivi di salute, nella sua casa di Mercedes, a circa 100 chilometri dalla capitale, dove era accudito dalla moglie. E lì è morto, il 21 gennaio, all’età di 84 anni.

Guglielminetti era entrato nei servizi segreti nel 1969, anno del Cordobazo (due giorni di proteste operaie, sindacali e studentesche, nella città di Córdoba, il 29 e 30 maggio, poi represse dall’allora governo golpista di Juan Carlos Onganía).

Operava sotto copertura, con la falsa identità di un giornalista sportivo, in una radio della provincia di Neuquén, LU5, allora molto seguita. Poi riuscì a farsi assumere all’Università pubblica del Comahue, sempre a Neuquén.

Infine, entrò a fare parte dei famigerati grupos de tareas, le squadre che – tra il 1976 e il 1983 – sequestravano referenti politici, militanti, sindacalisti, missionari e studenti, torturandoli per ottenere informazioni. Le vittime venivano successivamente uccise, la maggior parte attraverso i voli della morte: dopo essere state stordite con un narcotico venivano buttate nel Rio de la Plata da aerei militari.

Il primo a ricostruire questa pratica è stato il giornalista Horacio Verbitisky, nel suo libro El vuelo (Il volo) pubblicato in Argentina da Planeta e in Italia da Feltrinelli.

Tornata la democrazia, nel 1983, Guglielminetti riuscì a entrare nella scorta del presidente Raúl Alfonsín, ma la sua identità fu scoperta e fu espulso. Nel 1985, sull’onda del processo alla Giunta militare golpista, fuggì in Spagna, in compagnia di una valigia con un milione di dollari, viene arrestato all’aeroporto di Madrid, ed estradato in Argentina.

Tornò subito in libertà per effetto delle leggi di amnistia e indulto che, tra il 1986 e il 1987, avevano di fatto invalidato le condanne del primo “giudizio alla Giunta”. Processo che era fortemente voluto da Alfonsín, che tuttavia firmò l’amnistia, sotto forte pressione delle forze armate, che minacciavano un nuovo golpe.

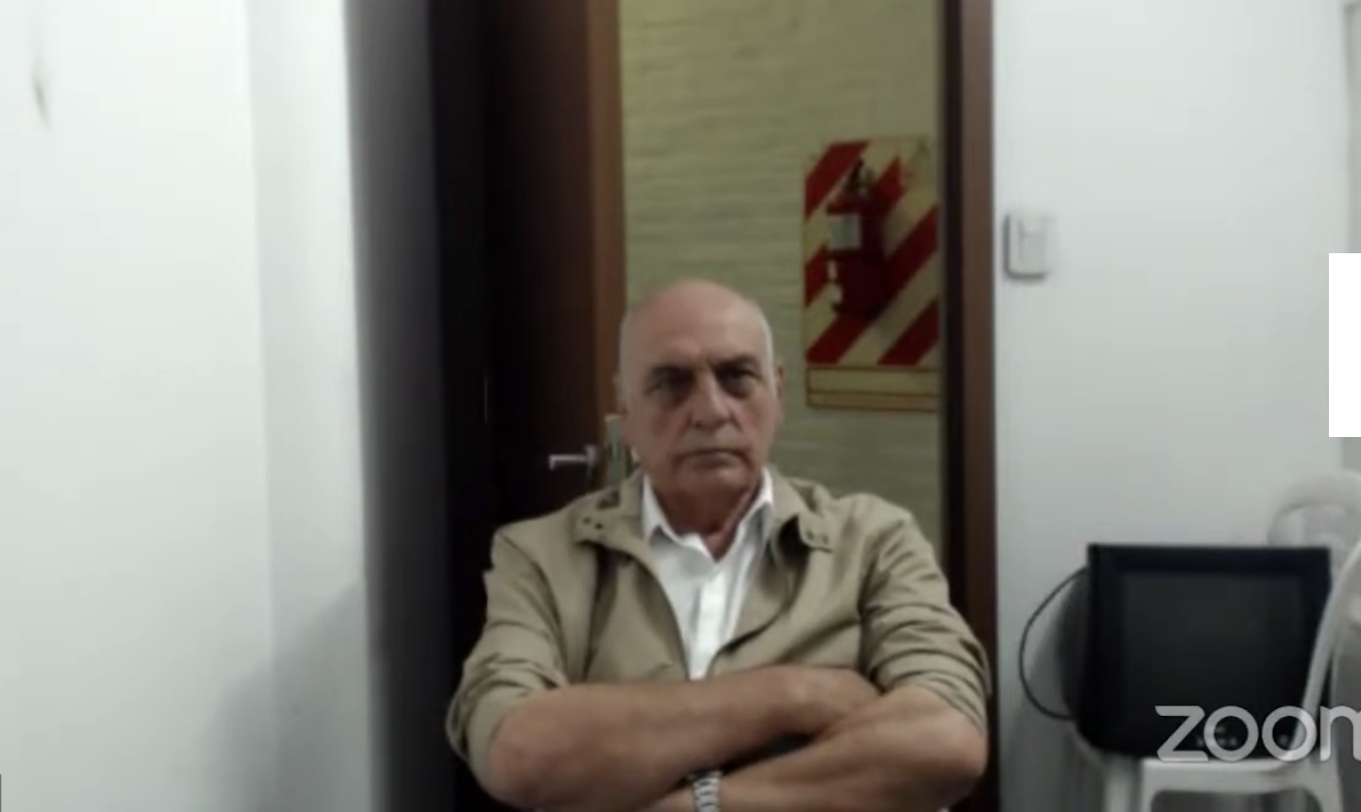

Guglielminetti ascolta il verdetto dal carcere di Ezeiza al termine di uno dei processi in cui era imputato. (Foto: fiscales.gob.ar)

Guglielminetti visse a casa sua, circondato dalla sua collezione di svastiche, fino al 2003. Negli anni ’80 e ’90 il suo nome è stato associato a crimini comuni, come truffe e sequestri estorsivi. Poi, con l’elezione di Néstor Kirchner, l’annullamento dell’amnistia (in quanto i crimini contro l’umanità non sono prescrivibili né amnistiabili), i processi vennero riaperti e Guglielminetti fu condannato per sequestro, tortura (oltre 70 persone), omicidio.

Grazie a Patricia Bullrich, allora ministra alla Sicurezza del governo Milei, a maggio scorso il trasferimento dal carcere comune di Ezeiza al carcere militare di Campo de Mayo, fino alla concessione dei domiciliari per motivi di salute.

In uno scarno messaggio su Facebook, H.I.J.O.S. (associazione fondata dai figli – hijos in spagnolo – dei desaparecidos) annuncia la sua morte senza trionfalismi, ma ricordando che Guglielminetti non ha mai contribuito al ritrovamento dei corpi delle sue vittime.

Il post di H.I.J.O.S.

Davanti al giudice, si è più volte vantato delle proprie azioni e della scelta di non collaborare con la giustizia: “Resterò in silenzio per tutto il resto della mia vita”.

La morte di Raúl Guglielminetti non chiude alcuna ferita. Al contrario, lascia aperta una delle questioni centrali della storia argentina: il destino dei desaparecidos e il silenzio ostinato e colpevole di chi ha scelto di portare con sé, fino alla fine, la verità sui crimini commessi, in un Paese dove la giustizia, dopo anni di impunità, ha faticosamente riaperto i processi e costruito memoria.