Una cosa è certa: la vittoria di Donald Trump, rovesciando i pronostici e mettendo a dura prova la credibilità dei sondaggi, ha fatto parlare il mondo e ha dato un po’ a tutti l’opportunità di ‘leggere’, a piacimento, il messaggio che traspare dal voto. Ecco quindi una valanga di interpretazioni di una vittoria dovuta: a coloro che si sentono lasciati indietro dalla globalizzazione; agli anti-islamici e agli anti-profughi in generale; all’eccesso di ‘correttezza politica’ che impedisce di dire esattamente quello che uno pensa; al rancore verso una classe dirigente sempre più lontana dalla vita reale; alla Cina che sta facendo chiudere fabbriche in tutto il mondo; all’impopolarità di Hillary; all’emailgate e perfino alla serie televisiva ‘House of Cards’ che si sarebbe ispirata alla presidenza di Bill Clinton.

E via subito anche con le similitudini con Brexit, le spinte sempre più forti a destra in tutta Europa e l’ascesa di One Nation qui in Australia. Una vittoria quella del magnate americano che ha immediatamente fatto scattare dai blocchi del “vi spiego io” il senatore conservatore del South Australia Cory Bernardi, che è andato a seguire di persona il gran finale delle elezioni Usa gustandosi il risultato che si augurava, e l’ex primo ministro Tony Abbott.

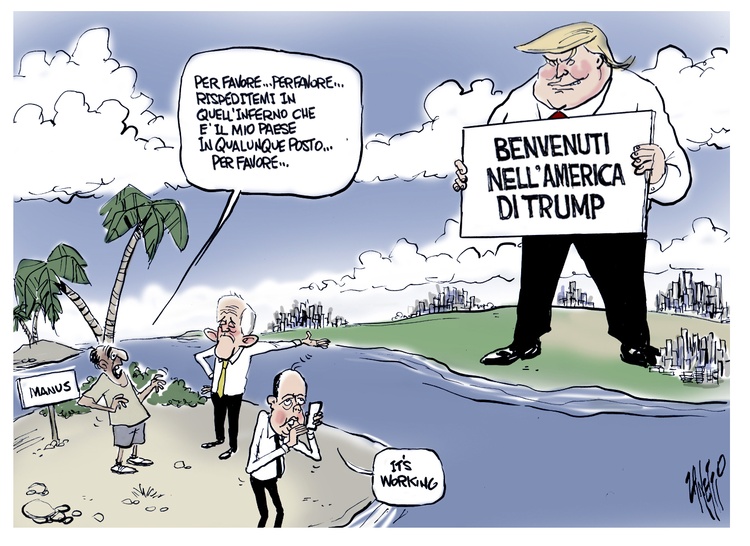

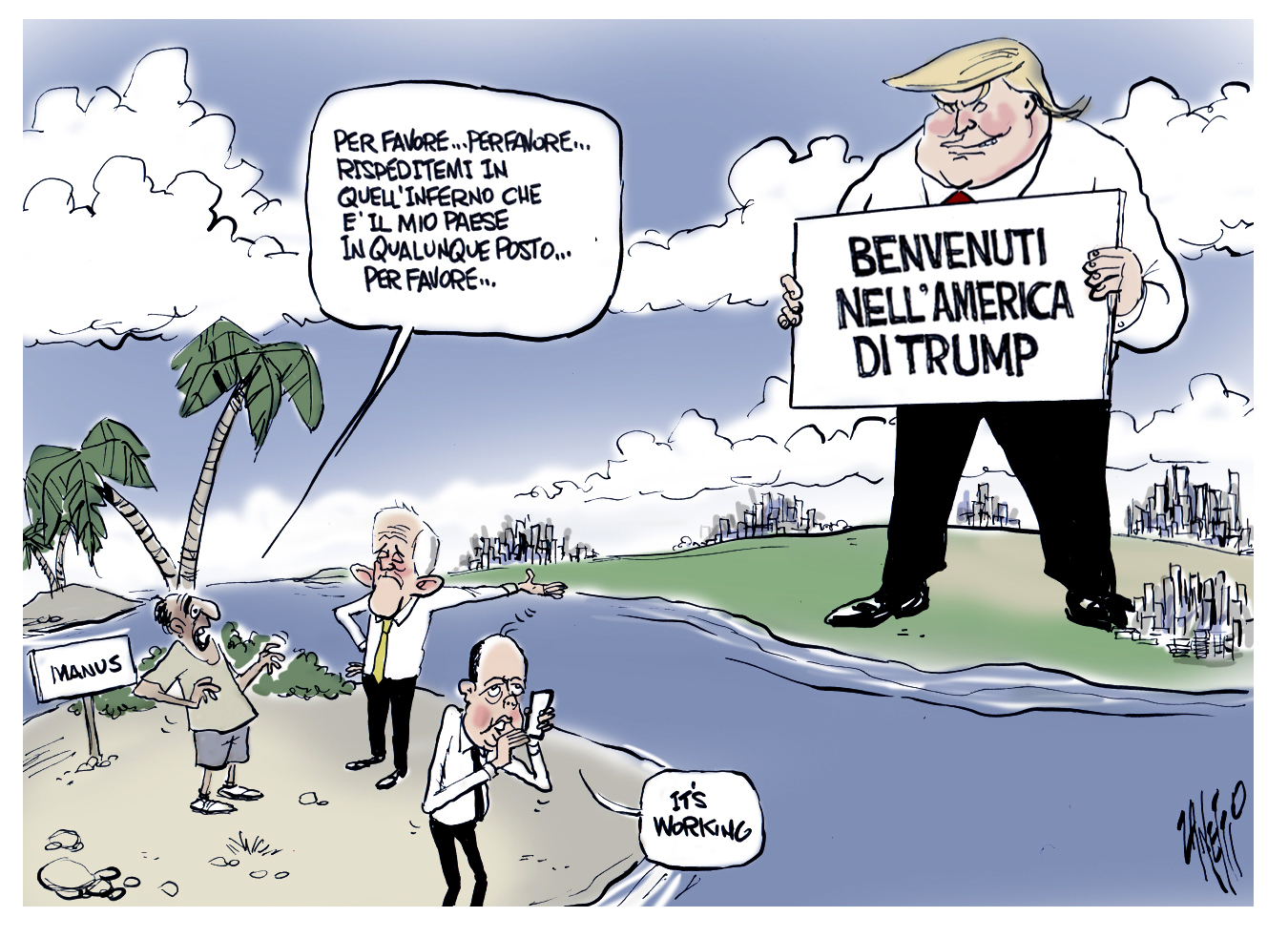

Bernardi ha cominciato la sua analisi con un soddisfatto “lo sapevo” e “ve lo sto dicendo da tempo” che se non si ascolta la pancia della nazione si rischia di assecondare la disgregazione politica del Paese offrendo ampi spazi da riempire al di fuori dei partiti tradizionali. Non ha tutti i torti. Pauline Hanson infatti stappa bottiglie di champagne e, naturalmente, lo fa sul prato antistante al Parlamento per la gioia di fotografi e cameramen. Non servono commenti, non servono spiegazioni, il messaggio è chiaro: “Noi siamo con Trump” e brindiamo virtualmente assieme a centinaia di migliaia di australiani che la pensano esattamente allo stesso modo su immigrazione, Islam, trattati di libero scambio, Cina, il ‘diritto’ di parlare liberamente senza ossessive regole.

Abbott ha rincarato la dose facendo osservare che nelle ultime elezioni un sacco di australiani hanno abbandonato i liberali “perché se non hai un forte ed equilibrato partito di centrodestra che risponde a quelle che, generalizzando, si possono identificare come le posizioni dei conservatori del Paese, essi cercheranno e troveranno sempre una voce diversa che li rappresenti”. Messaggio senza fronzoli diretto al primo ministro che non ha perso un attimo per puntare il dito sulle ‘paure’ che hanno condizionato, secondo lui, il voto di luglio, sul budget del 2014 (targato Abbott e Hockey) e specialmente su quella proposta di ticket sanitario che ha aperto la strada all’attacco laburista sul futuro del Medicare con un governo di Coalizione.

Acqua sul fuoco di Turnbull anche sui paragoni con gli Stati Uniti: noi abbiamo un’economia solida, loro no e il nostro tasso di disoccupazione non è sicuramente ai livelli Usa. Due punti essenziali che bastano al capo di governo per rassicurare il Paese. Eppure è impossibile fare finta di niente, qualcosa è cambiato a Washington e se Trump fa solo la metà di quello che ha promesso di fare ci saranno non poche conseguenze anche per l’Australia, cominciando dalla marcia indietro sulle politiche ambientali e dall’incoraggiamento che potrebbe arrivare a Tokyo e Seul di fare un pensierino all’atomica perché l’America intende ridurre la sua presenza in questa parte del mondo. Disturbano non poco anche le possibili novità in campo economico: le promesse di ‘guerra’ allo strapotere cinese sul fronte dell’export non lascerebbe fuori dalla partita l’Australia e l’addio al Tpp (Trans-Pacific Partnership), anche se indubbiamente farebbe sicuramente piacere ai numerosi obiettori specie per ciò che riguarda il capitolo sulla proprietà intellettuale con vastissimi settori investiti dalle regole tenute il più possibile sotto riserbo, farebbe sicuramente meno piacere agli agricoltori australiani che avevano messo in conto vantaggi attorno ai due miliardi di dollari l’anno. Occhi puntati anche sulla possibilità di un ritorno ai dazi dopo decenni di sofferti, almeno in alcuni casi, ‘progressi’ nel campo di una liberalizzazione degli scambi commerciali che ha portato parecchi vantaggi specie all’elettorato dei nazionali.

Trump ha vinto senza avere un vero programma economico, praticamente cavalcando solo la rabbia dell’americano medio contro un sistema che negli ultimi vent’anni, via globalizzazione, ha procurato una crescita che è andata a beneficiare, in America come in buona parte del mondo, soprattutto la fascia più ricca della popolazione. In Australia la scena politica è indubbiamente diversa, ma i malumori sono abbastanza simili nei confronti dei politici e dei partiti. Basti pensare che lo scorso luglio i laburisti e i liberali hanno fatto registrare il più basso voto primario della loro storia: 34,7 per cento i primi, 28,7 i secondi, lasciando il 36,6 per cento dei voti a disposizione agli “altri”. Nessuno dei due partiti è stato capace di conquistare un singolo seggio, esclusivamente con i suoi voti, negli Stati con il più alto tasso di disoccupazione come South Australia e Tasmania, i laburisti nemmeno in Queensland e Western Australia. A beneficiare di questa realtà è stata soprattutto Pauline Hanson, ma anche Nick Xenophon nel SA e Jacquie Lambie in Tasmania. E sarà pertanto interessante vedere l’entità del fenomeno nei prossimi appuntamenti elettorali: primo test all’inizio del prossimo anno in Western Australia, poi ci potrebbero essere, con un anticipo di qualche mese sulla scadenza del mandato, le elezioni in Queensland a cui faranno seguito, nel 2018, quelle in Tasmania, South Australia e Victoria.

E’ una nuova stagione politica, molto più rischiosa per tutti. Il fenomeno Trump non va sottovalutato e non riguarda solo l’America.